Frankfurt und die Indiskretion der Fotos.

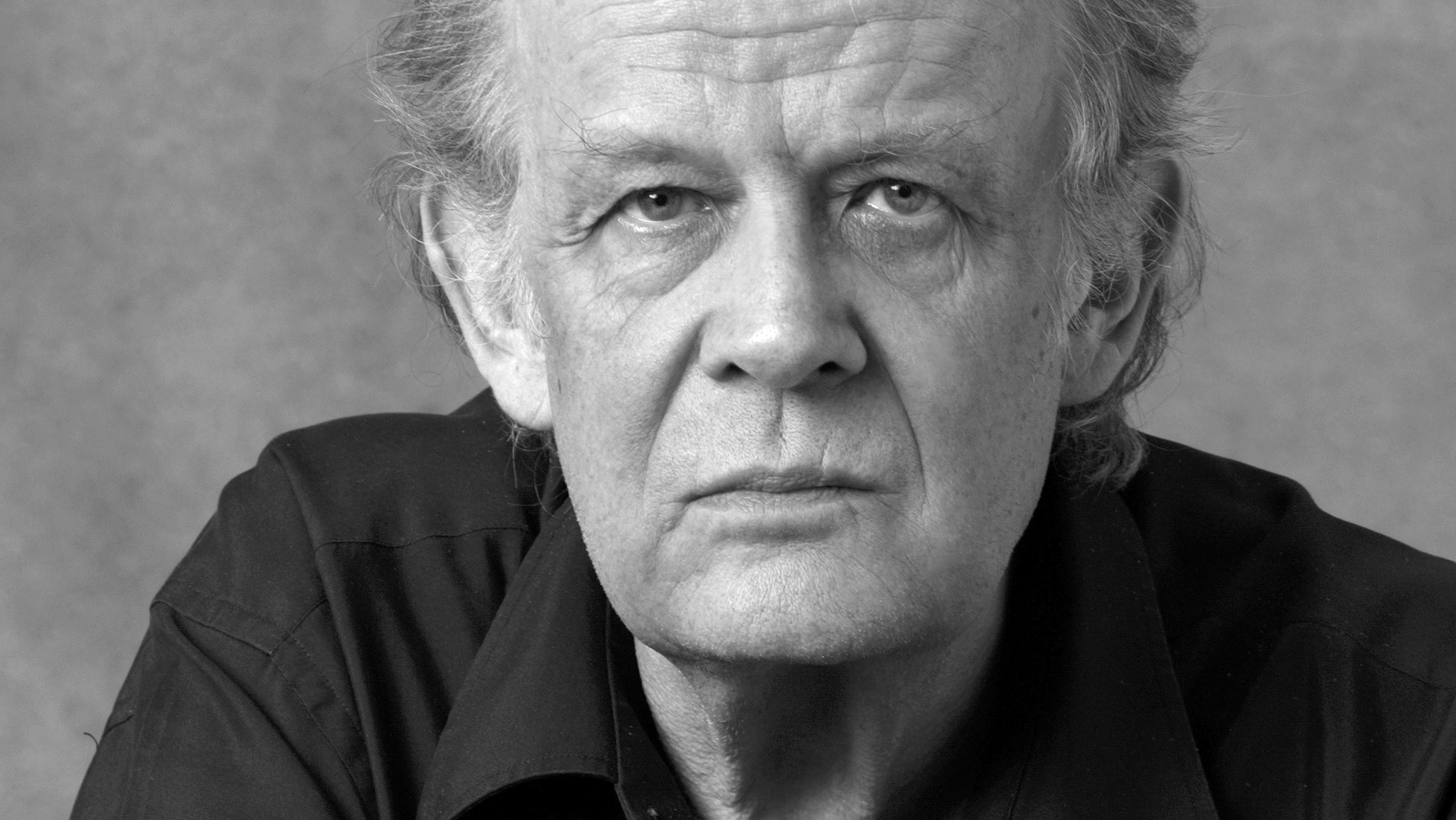

Von Herbert Heckmann

Es gibt nur eine sichere Grundlage für alle Kulturen: Das ist die leidenschaftliche Liebe zum Heute und Hier, zu unserer Zeit, zu Frankfurt, wie es lärmt und ist, die Liebe zum Augenblick. Die Kamera von Alexander Englert zerpflückt die Stadt in unendlich viele Augenblicke, und diese Augenblicke enthüllen die Dramatik, die im hektischen Kontinuum der Stadtzeit kaum spürbar wird. Die Uhren gehen stumm, und nur das verhaltene Zeigerrücken verrät sie. Die Zeit ist eine Raubkatze.

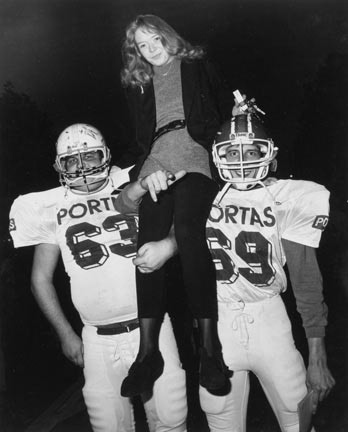

Der Fotograf weiß, daß das Leben in der Stadt ein großes Schauspiel ist, das sich selbst spielt; eine Mischung aus Improvisation und Stichworten, ein Schauspiel, das jeden, aber auch jeden, zum Akteur überlistet, selbst die Kulissen. Es gibt keinen Spielverderber. Frankfurter spielen Frankfurt, ob sie es nun wollen oder nicht. Dabei ist ihnen die Stadt mehr als nur prägende Kulisse. Sie verwandeln sie, krempeln sie um, sie sind ausgepichte Kulissenschieber. Bauzäune umrahmen schon die Zukunft. Gruben suchen neue Ziele.

„Des muß weg!“

„Des muß hin!“

Durch die Augen weckt die Reklame den Hunger, und das Kribbeln wächst bis in die Lenden. Die Sehnsucht will dem Augenblick entfliehen. Immer ist man auch der Zeit voraus. Die Hoffnung macht den Augenblick erträglich. Morgen hat ein schönes Kleid, feste Schuhe, die den Tritt zum Auftritt machen, Lidschatten, Parfüms, einen Koffer voller Reisen, Liebschaften, Lust. „Als weiter!“ Anwesend sind sie abwesend. Vorgegriffene Triumphe, die nie eintreten. Was ist der Dollar gerade wert. „Mann, was bin ich blatt.“ Der Opernplatz – die Menschenströme der benachbarten Straße lösen sich hier nach allen Richtungen auf, und der ganze Platz scheint bedeckt von vereinzeten Menschen. Jeder löst sich vom anderen. Zwischen ihnen breitet sich der Raum aus. In perspektivischer Verschiebung scheinen die entfernteren Gestalten immer kleiner, und man empfindet deutlich die weite Dehnung des Platzes. Alle Menschen sind frei voneinander, bald nahen sie sich zu größerer Dichte, bald lassen sie Lücken, fortwährend ist die Teilung des Raumes eine andere.“

Die Schreitenden, Gehenden, Hastigen, Ellenbogensegelnden, Schlurfenden, Laufenden, Flanierenden schieben sich durcheinander, verdecken einander, lösen sich wieder ab, schreiten frei und allein, jeder aufrecht einen Platzteil betonend, verdeutlichend, und so wird der Raum zwischen ihnen ein fühlbares, ungeheures, lebendiges Wesen, das noch viel merkwürdiger wird, wenn Sonne jedem Fußgänger einen begleitenden Schatten oder Regen ein blitzendes, unsicheres Spiegelbild unter die Füße breitet. Und in diesem seltsamen Raumleben entfaltet sich das Gewimmel der farbigen Toiletten, alles vereint, verhüllt, verschönt mit den Schleiern des Tages, der Dämmerung und der Nacht.

In jedem Fotografen steckt ein Flaneur. Auch Alexander Englert liebt das Bad in der Menge.

Er liebt die Hektik, die Hysterie der Beschäftigung, dieses unbegreifliche Engagement des Frankfurters zwischen Geldverdienen und Träumen, Zischen, Schlaf und Zähneputzen. Alexander Englert spioniert in den Gesichtern und wartet den Augenblick ihrer größten Nacktheit ab, wenn die Stadt in ihre Augen steigt und die Stirn mit Aufregung schminkt. Die Erwartungen spielen ihre physiognomischen Trümpfe aus. Die Nasen blähen sich im Ansturm der Gerüche, die Ohren erobert der Lärm, der dem Körper Rhythmus gibt.

Keep movin’!“

„Hold it!“

Ein Gesicht ist ein Platz auf der städtischen Landkarte. Gesichter lehren die Sprache des Sehens. Die Frankfurter schärfen ihre Lippen mit Zischlauten.

„De Schein trücht.“

Ein Zischen wie aus einer Schlangengrube.

Klick! Die Phonetik schießt ins Kinn. Der Augenblick eines S-Lauts macht das Gesicht des Frankfurters aggressiv und spitz.

„So könne se mer net komme!“

Und dann die Sprachen der Welt, die sich durch die Kaiserstraße ihren Weg suchen. „Nix verstehn!“

Gesichter wie Lexika. Sprachgesichter. Alexander Englert kennt die Semiotik der Gesichter. Dieses Verhüllen und Offenbaren. Er weiß, daß die Gefühle den Gesichtern den letzten Schliff geben. Fast salopp knipst er sie, ohne viel Erwartungspomp. Kunst ist für ihn Reaktion, Kunst aus der Hüfte: Am richtigen Ort, im richtigen Augenblick – von der Kamera verwundbare.

Gesichter, die Enthüllung ihrer Geheimnisse, ihrer Sehnsüchte. Man will aus der Kurve des Augenblicks getragen werden. Freiheit. Die Zeit zieht uns hinter sich her. Die Schlagzeilen der Wünsche, die in den Gesichtern zu lesen sind. All das macht auch den Ort aus.

Der Ort färbt die Wünsche ein – und die Wünsche plakatieren den Ort. Besonders schön, wenn die Dämmerung die zerrissene, konfuse Umgebung mit Schatten einheitlich verschmilzt, und dann die vielen kleinen Scheiben der Bankgebäude das Abendrot zu spielgeln beginnen, die ganze Fläche buntes, schimmerndes Leben wird. <br> <br>„Das Geld arbeitet.“

„Alles kann des Geld aach net. Wo käme mer dann hi!“

Die Banken verlieren am Abend ihre einschüchternde Nüchternheit. Aber ließe man diese Schönheit auch nicht gelten, so bliebe immer noch die Schönheit, die das Verweilen der Menschen auf der Straße erzeugt, ganz abgesehen von dem Einzelnen. Schon ein Mensch, ein bewegter Punkt genügt, um die ordentliche, symmetrische Straße in ihrem Eindruck zu verschieben; sie bekommt gewissermaßen eine menschliche Achse, eine asymmetrische, der freie Raum wird durch den bewegten Körper geteilt, Entfernung und Größe bekom-men einen neuen Sinn. Indem auf der flach hinlaufenden Ebene der Straße ein Mensch sich erhebt, bekommt diese Stelle im perspektivischen Bild eine besondere Betonung, sie wird gewissermaßen klarer in ihrer Raumlage; und da der Mensch eine gewisse Durchschnittsgröße hat, die jedem gegenwärtig ist, so wird der Raum dadurch unmittelbar empfunden. Das flache Augenbild, das nur leise Verschiebungen der Tiefe in sich schließt, weitet sich nach hinten. Der Mensch schafft durch seine Gestalt das, was der Architekt und der Maler den Raum nennen, der ganz etwas anderes ist als der mathematische oder gar der erkenntnistheoretische Raum. Der malerische, architektonische Raum ist Musik, ist Rhythmus, weil er unserem Sichausdehnen in bestimmtem Verhältnis entgegentritt, weil er im Wechsel uns frei gibt, uns einschließt.

Die Straße als architektonischer Raum ist heute Boulevardtheater. Luft und Licht verbessern ihn, aber die gehenden Menschen teilen ihn neu, beleben ihn, weiten ihn, erfüllen die tote Straße mit der Muße rhythmisch wechselnden Raumlebens.

„Beat!“

„The city goes jazz!“